Рефераты по рекламе

Рефераты по физике

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по хозяйственному праву

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

психология педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Реферат: Пути развития современных ТЭС

Реферат: Пути развития современных ТЭС

Реферат

Выполнил: студент Божков А.Ю. группа ТЭ-61

Новосибирский государственный технический университет

Новосибирск, 2010

Введение

Направления развития перспективных технологий ТЭС можно разделить на 3 основных: совершенствование термодинамических циклов, совершенствование схемной и элементной базы и совершенствование сжигания топлива. В данной работе освещены новые технологии развития котельной части ТЭС, в том числе: сжигание угля в вихревой топке, технология термоподготовки топлива, плазменный розжиг и стабилизация горения основного факела, технология сжигания твердого топлива в котлах с кольцевой топкой, технология сжигания композитного жидкого топлива.

1. Сжигание угля в вихревой топке

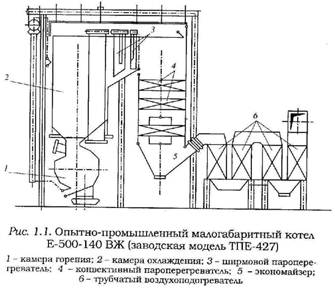

Конструкции опытных и серийных котлов с вихревой топкой для энергоблоков различной мощности разрабатываются на базе обширного комплекса опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. Основная особенность конструкции котла: в нижней части имеется горизонтальная вихревая камера высокотемпературного горения с фронтальным расположением горелок, соединенная с камерой охлаждения.

Выполненные к настоящему времени комплексные исследования

теплотехнологических процессов в вихревой топке позволяют надежно

конструировать высокоэффективные топки со ступенчатым сжиганием, что решает

проблему снижения выбросов окислов азота. Экспериментальные исследования

аэродинамики вихревых топок на изотермических воздушных и гидравлических

моделях и математическое моделирование аэродинамических процессов дали

возможность установить основные геометрические соотношения в рационально

спроектированных вихревых топках, а математическое моделирование лучистого

теплообмена в вихревой топке позволило подробно вскрыть картину процесса

горения в вихревой камере, процессов теплообмена в камере, определить

оптимальные значения коэффициентов избытка воздуха при ступенчатом сжигании, установить

условия минимального выхода окислов азота в режиме жидкого шлакоудаления.

Выполненные к настоящему времени комплексные исследования

теплотехнологических процессов в вихревой топке позволяют надежно

конструировать высокоэффективные топки со ступенчатым сжиганием, что решает

проблему снижения выбросов окислов азота. Экспериментальные исследования

аэродинамики вихревых топок на изотермических воздушных и гидравлических

моделях и математическое моделирование аэродинамических процессов дали

возможность установить основные геометрические соотношения в рационально

спроектированных вихревых топках, а математическое моделирование лучистого

теплообмена в вихревой топке позволило подробно вскрыть картину процесса

горения в вихревой камере, процессов теплообмена в камере, определить

оптимальные значения коэффициентов избытка воздуха при ступенчатом сжигании, установить

условия минимального выхода окислов азота в режиме жидкого шлакоудаления.

Элементная база технологии сжигания топлива в вихревой топке зависит от того, устанавливается ли эта технология при реконструкции котла или она используется на проектируемой станции.

На вновь проектируемой станции использование котлоагрегата с вихревой топкой позволяет значительно сократить габариты котлоагрегата и тем самым снизить капиталовложения в основное оборудование. При этом пылесистема проектируется в соответствии с требованиями вихревой технологии. Эти требования не вызывают появления новых элементов в технологической схеме ТЭС и изменения рабочих параметров.

При реконструкции функционирующих ТЭС установка вихревой топки на реконструируемом котлоагрегате требует, во-первых, существенной переделки самого котлоагрегата и, во-вторых, возможной переделки пылесистем.

Применение вихревой технологии обусловливает изменения: гаммы теплив в связи с бесшлаковочным сжиганием канско-ачинских углей в котлоагрегатах с вихревой топкой и жидким шлакоудалением, режимных параметров котла и надежностных параметров, коэффициента готовности котлоагрегата из-за повышенного износа тепловоспринимающих поверхностей при вихревом сжигании твердого топлива, экологических параметров.

2. Технология термоподготовки топлива

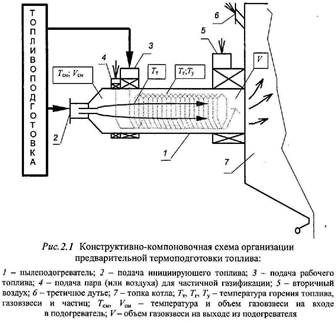

Сущностью термической подготовки пылевидного топлива является предварительная частичная аллотермическая его газификация при температурах 600...800 °С и выше доли размолотого угля в горелочном устройстве, либо полностью всего потока угля в специальном предтопке, например, циклонного типа. Прогрев рабочего потока угольной пыли осуществляется за счет сжигания высокореакционного топлива, в качестве которого могут использоваться газ, мазут или высокореакционный уголь, например КАУ.

Поток высококонцентрированной угольной пыли 3 тангенциально поступает

в установку 1, выполненную в виде цилиндра, и образует реакторное пространство,

внутрь которого направляется горящее высокореакционное топливо 2 с

концентрацией кислорода, обеспечивающей устойчивое горение. В предтопке поток

рабочего топлива прогревается с образованием двухфазного топлива – газовзвеси, содержащей

в основном окись углерода, водород, непрореагировавшую угольную пыль, коксовый

остаток, метан, углекислый газ и азот. На выходе из предтопка газовзвесь

смешивается со вторичным воздухом и вместе с продуктами сгорания инициирующего

топлива поступает в топку котла. Для надежного воспламенения и регулирования

процесса горения на начальном участке факела часть вторичного воздуха

отбирается и подается в коллектор, откуда через спец.трубки, расположенные под

углом к оси движения газовзвеси и по касательной к образующей ТЦП. При

необходимости возможно добавление пара или воздуха для частичной газификации

рабочего топлива, а также применение стадийного сжигания 6.

Поток высококонцентрированной угольной пыли 3 тангенциально поступает

в установку 1, выполненную в виде цилиндра, и образует реакторное пространство,

внутрь которого направляется горящее высокореакционное топливо 2 с

концентрацией кислорода, обеспечивающей устойчивое горение. В предтопке поток

рабочего топлива прогревается с образованием двухфазного топлива – газовзвеси, содержащей

в основном окись углерода, водород, непрореагировавшую угольную пыль, коксовый

остаток, метан, углекислый газ и азот. На выходе из предтопка газовзвесь

смешивается со вторичным воздухом и вместе с продуктами сгорания инициирующего

топлива поступает в топку котла. Для надежного воспламенения и регулирования

процесса горения на начальном участке факела часть вторичного воздуха

отбирается и подается в коллектор, откуда через спец.трубки, расположенные под

углом к оси движения газовзвеси и по касательной к образующей ТЦП. При

необходимости возможно добавление пара или воздуха для частичной газификации

рабочего топлива, а также применение стадийного сжигания 6.

Недостатком технологий с термической подготовкой топлива можно считать усложнение системы топливоподготовки по сравнению с традиционными из-за необходимости создания двух потоков топлива (рабочего и инициирующего) и организации паровоздушного дутья для частичной газификации. Однако эти усложнения не связаны с созданием принципиально нового и уникального оборудования, так как для потока инициирующего топлива используется станционное газовое или мазутное хозяйство, а в случае использования в качестве инициирующего топлива высокореакционного угля топливоподготовка для него выглядит аналогично схемам с прямым вдуванием пыли. Для потока рабочего угля топливоподготовка аналогична схемам с промбункером. Отбор пара для частичной газификации может осуществляться, например, из станционного коллектора собственных нужд. Кроме того, большинство станций уже оборудованы мазутным хозяйством, а многие имеют и газовое, что упрощает внедрение технологии в рамках реконструкции действующих станций.

3. Технология плазменного розжига твердого топлива

В основе технологии лежат процессы термодеструкции и пиролиза твердого топлива под воздействием температуры. Однако направленность технологии и ее техническое оснащение отличны от технологии термоподготовки топлива в ТЦП. Технология плазменного розжига – это в первую очередь средство повышения реакционной способности твердого топлива. В последнее время эта технология рассматривается и как средство снижения выбросов оксидов азота.

Плазменный розжиг и подсветка пылеугольного факела направлены на вытеснение из топливного баланса ТЭС мазута на эти нужды. Технология заключается в обработке струей низкотемпературной плазмы (3500…5000 ℃) потока угольной пыли, транспортируемой воздухом. Высокая температура теплового удара приводит к прогреву топлива со скоростью 103…104 К/с при размерах частиц менее 250 мкм, при этом достигается конечная температура частиц 800…900 ℃ и выше, что интенсифицирует разложение органической части топлива.

После обработки плазмой поток газовзвеси содержит в себе

деструктурированные частицы угля газы, в том числе и легко воспламеняющиеся

водород, метан и окись углерода. Такой состав газовзвеси позволяет надежно

воспламенять и стабильно поддерживать горение основного пылеугольного факела в

топке парогенератора.

После обработки плазмой поток газовзвеси содержит в себе

деструктурированные частицы угля газы, в том числе и легко воспламеняющиеся

водород, метан и окись углерода. Такой состав газовзвеси позволяет надежно

воспламенять и стабильно поддерживать горение основного пылеугольного факела в

топке парогенератора.

Плазменная технология является технически осуществимой и технологически простой в управлении. Поток плазмы создается в плазмотроне, конструкция которого показана на рис. 3.1, и может быть вмонтирован в пылеугольную горелку или установлен в специальном муфеле под основной горелкой. Плазмотрон состоит из анода 1, катода 2, кольца закрутки плазмообразующего воздуха 3 и охлаждаемого одой корпуса 4. Тепловая мощность плазмотрона составляет не более 1, 5% от тепловой мощности потока аэропыли.

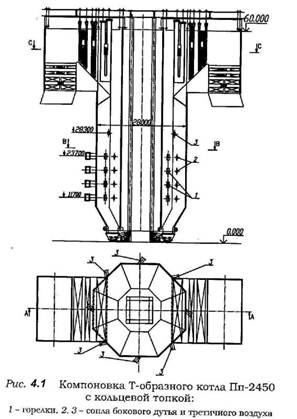

4. Технология сжигания топлива в котле с кольцевой топкой

Кольцевая топка (КЦТ) представляет дальнейшее развитие тангенциальных топок, отличительной особенностью которых является вихревой характер течения газов. Продукты сгорания в такой топке движутся сравнительно узким спирально-вихревым потоком в пристенной области топки, а в центральной (приосевой) области топки по всей ее высоте практически отсутствует активное движение факела. Поперечный размер (диаметр) этой малоактивной зоны достигает 40...50% сечения топки, что позволяет эффективно использовать ее для размещения надежно работающих дополнительных (в виде осесимметричной вставки) поверхностей нагрева. При таком решении вращающийся факел оказывается зажатым в кольцевом пространстве между внутренними и наружными экранами, в результате чего условия смешения, выгорания и теплообмена в таком топочном объеме становятся другими по сравнению с традиционными топками.

Применение кольцевых топок для мощных котлов позволяет уменьшить их высоту на 30...40 % [295] и за счет этого сократить металло- и капиталоемкость котлов.

Технологической особенностью котлов с КЦТ является топка, представляющая

собой многогранную призму, внутри которой по всей ее высоте коаксиально

установлена многогранная экранированная вставка. При восьмигранном сечении

аэродинамика топки близка к течению в цилиндрической кольцевой камере. Стены

внутренней и наружной камер выполнены из цельносварных газоплотных панелей. В

нижней части топки экраны наружной камеры отгибаются внутрь и образуют

многоскатную холодную воронку. В верхней части топки к боковым стенам наружной

камеры примыкают горизонтальные конвективные газоходы, число которых может быть

2 или 4. Горелочные устройства устанавливаются на каждой стене топки в один или

несколько ярусов (в зависимости от мощности котла). Оси горелок направлены по

касательным к условной окружности, диаметр которой выбирается с учетом

шлакующих характеристик угля. Особенностью воспламенения факела в кольцевой

топке является прогрев и зажигание топливно-воздушной смеси (вытекающей из

щелевой прямоточной горелки) в основном за счет набегающего от предыдущих (по

ходу вращения) горелок мощного вихревого потока высокотемпературных топочных

газов. В вертикально-щелевых прямоточных горелках аэросмесь подается со стороны

набегающего (поджигающего) потока высокотемпературных топочных газов, а

вторичный воздух вводится со стороны наружного экрана, к которому отжимается

весь факел.

Технологической особенностью котлов с КЦТ является топка, представляющая

собой многогранную призму, внутри которой по всей ее высоте коаксиально

установлена многогранная экранированная вставка. При восьмигранном сечении

аэродинамика топки близка к течению в цилиндрической кольцевой камере. Стены

внутренней и наружной камер выполнены из цельносварных газоплотных панелей. В

нижней части топки экраны наружной камеры отгибаются внутрь и образуют

многоскатную холодную воронку. В верхней части топки к боковым стенам наружной

камеры примыкают горизонтальные конвективные газоходы, число которых может быть

2 или 4. Горелочные устройства устанавливаются на каждой стене топки в один или

несколько ярусов (в зависимости от мощности котла). Оси горелок направлены по

касательным к условной окружности, диаметр которой выбирается с учетом

шлакующих характеристик угля. Особенностью воспламенения факела в кольцевой

топке является прогрев и зажигание топливно-воздушной смеси (вытекающей из

щелевой прямоточной горелки) в основном за счет набегающего от предыдущих (по

ходу вращения) горелок мощного вихревого потока высокотемпературных топочных

газов. В вертикально-щелевых прямоточных горелках аэросмесь подается со стороны

набегающего (поджигающего) потока высокотемпературных топочных газов, а

вторичный воздух вводится со стороны наружного экрана, к которому отжимается

весь факел.

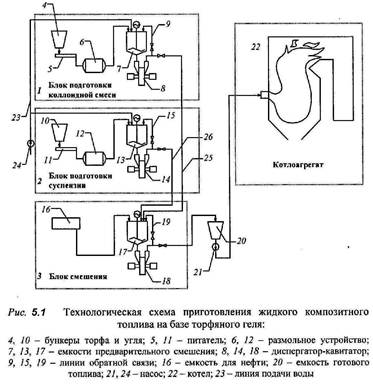

5. Технология сжигания композитного жидкого топлива

Композитное жидкое топливо (КЖТ) готовится в системе топливоподготовки энергоблока на основе торфяного геля и водоугольной суспензии. Предварительно измельченный торф подают в емкость для приготовления коллоидной смеси. В эту же емкость подают воду. Воду и торф смешивают в заданном соотношении. После предварительно смешивания в емкости торфоводяной раствор направляют в диспергатор-кавитатор, где происзодит окончательный размол торфа с образованием коллоидной смеси заданного качества. Регулирование процесса осуществяют кратностью обработки смеси в диспергаторе-кавитаторе посредством организации соответствующей обратной связи и интенсивнотью обработки. Аналогичным образом готовят водоугольную суспензию. Воду и уголь смешивают в заданном соотношении. Затем обработкой в диспергаторе-кавитаторе получают суспензию заданного качества. Композитное жидкое топливо получаеют предварительным смешением жидкого топлива, коллоидной смеси и водоугольной суспензии в собственной емкости с последующей обработкой в диспергаторе-кавитаторе аналогично приготовлению коллоидной смеси и угольной суспензии. Готовое КЖТ направляют в емкость, откуда насосом подают на горелочные устройства котлоагрегата.

Таким образом, в предложенной технологии за счет вариации компонентов,

интенсивности обработки каждого компонента и композитного топлива в целом

получают жидкое топлива заданного качества вне зависимости от изменяющихся

свойств компонентов. Полученное топливо имеет глубоко диспергированный состав с

размером твердой фракции 35 мкм, при этом твердые угольные частицы встроены в

коллоидную структуру торфяного геля. Такое топливо может быть использовано как

в качестве основного, так и растопочного. В то же время при незначительных

изменениях в технологической линии приготовления топлива можно получать

торфоугольный брикет или гранулы для слоевого сжигания ( том числе и в кипящем

слое.

Таким образом, в предложенной технологии за счет вариации компонентов,

интенсивности обработки каждого компонента и композитного топлива в целом

получают жидкое топлива заданного качества вне зависимости от изменяющихся

свойств компонентов. Полученное топливо имеет глубоко диспергированный состав с

размером твердой фракции 35 мкм, при этом твердые угольные частицы встроены в

коллоидную структуру торфяного геля. Такое топливо может быть использовано как

в качестве основного, так и растопочного. В то же время при незначительных

изменениях в технологической линии приготовления топлива можно получать

торфоугольный брикет или гранулы для слоевого сжигания ( том числе и в кипящем

слое.

Достоинства: низкая капиталоемкость, возможность поэтапного ввода в эксплуатацию, наличие сырьевой базы во всех регионах России, низкая удельная стоимость тонны КЖТ.

Заключение

Современные энергоблоки ТЭС являются сложными структурами. Оснащенные новыми технологиями, они становятся электротехнологическими многоцелевыми блоками. Новые технологии включают системы сероочистки и азотоочистки дымовых газов, системы термической и плазмотермической подготовки и газификации угля, парогазовые схемы, электрохимические комплексы, системы утилизации теплоты уходящих газов, газотурбинные и паротурбинные надстройки. В то же самое время современные энергообъекты являются крупными комплексами, которые имеют разностороннее воздействие на многие сферы жизнедеятельности человека. Это означает, что при проектировании и разработке новых и перспективных технологий по производству энергопродукции следует учитывать технологические, эологические, экономические и социальные факторы, которые выражают разную сущность объекта, а потому могут иметь разную, не всегда согласующуюся между собой размерность. Тем не менее, совершенствование теплоэнергетического комплекса обусловлено растущим энергопотреблением и введением новых стандартов на производство энергопродукции. Это означает, что будут постоянно искаться новые пути для лучшей работы энергокомплекса, что приведет к технико-экономическому обоснованию инновационных технологий и внедрению их в массовое производство.

Список литературы

1. Перспективные ТЭС. Особенности и результаты исследования: монография / П.А. Щинников. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2007. – 284 с. – («Монографии НГТУ»).

2. Комплексные исследования ТЭС с новыми технологиями: Монография / П.А. Щинников, Г.В. Ноздренко, В.Г. Томило и др. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. – 528 с. («Монографии НГТУ»).

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://referat.ru

© 2009 База Рефератов